電子や原子、また光子などが「量子のようだぞ」とわかりだした頃、この量子は一体粒なのだろうか、それとも波のようなものなのだろうかという疑問を多くの物理学者が持っていました。 それを見破る方法が、かの有名な「二重スリット実験」です。 光の実験は,イギリスの物理学者トーマス・ヤングによって、おおよそ1800年頃に行われたと言われています。

二重スリット実験

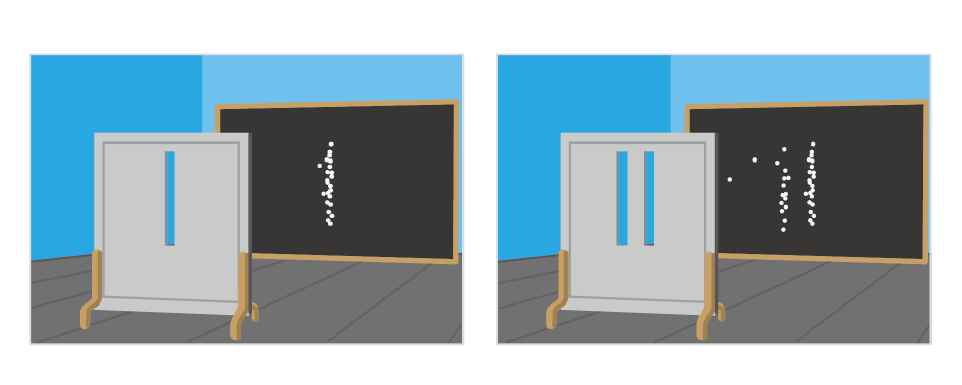

その実験方法とは下記のようなものです。 まず、2つのスリットと呼ばれる隙間が空いたついたてを用意します。 さて、ここに野球のボールのような「粒」を投げていくとどうなるでしょうか? ついたての奥のスクリーンには、ボールが飛んでぶつかった跡が「点」として残ります。 そしてたくさんのボールを投げると、この点は2本の線のように並びます。多分みなさんの予想通りでしょう。

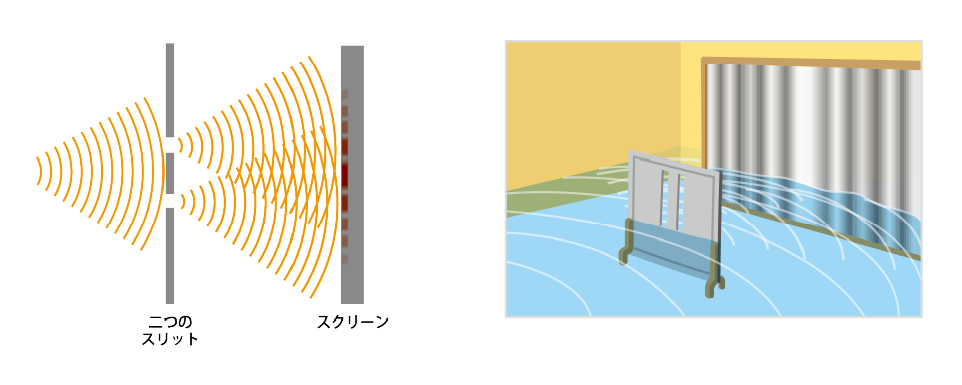

次に同じついたてを半分水に沈めて、今度は「波」を送ります。 防波堤で見る模様のように、各々のスリットから2つの新しい波が広がり重なって新しい模様を作ります。 この模様は波の山と山が重なって強めあったり、山と谷が重なって弱めあったりすることで出来ます。 物理ではこの波の重なりで強めあったり弱めあったりすることを「干渉(かんしょう)」とよびます。 干渉した波の強さをスクリーンがある位置で見ると、波が強い場所と弱い場所が交互に出てきているのが図からわかります。 これが波の干渉で起きる「干渉縞」です。

上の2つをまとめると、粒を二重スリットに投げると、たくさんの粒々で2本の線ができあがる。 波を二重スリットに通すと干渉が起きて、たくさんの干渉縞がでてくる、という結果です。

光を二重スリットに通す

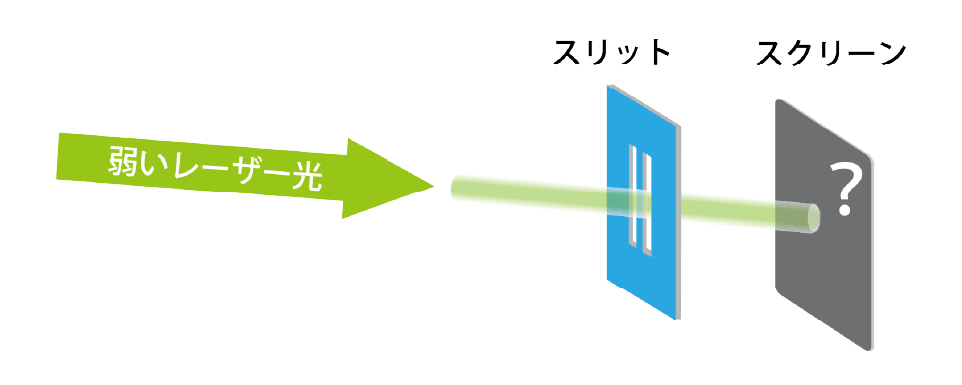

では次に光を通すとどうなるのでしょう? 光は光子(こうし)とも呼ばれる量子の仲間の1つです。 ここではレーザー光をサングラスのように光を吸収するものを通して、弱くしてスリットに向けて飛ばします。

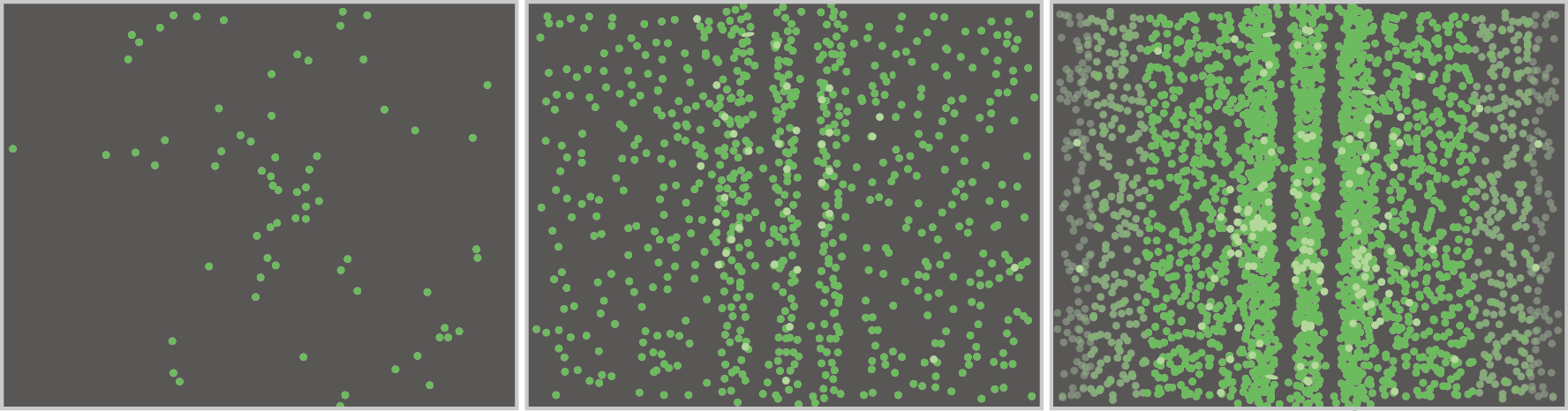

スクリーンに当たった光は左上の図のように見えます。 粒になった光子が40~50個観測されているでしょうか。 では、光をどんどん当ててさらに観測を続けるとどうでしょう。 たくさんの粒がスクリーンに当たって描いたその模様は、あの波からできる「干渉縞」なのです!

量子の不思議

このすっきりしないところが「量子の不思議」なのです。 量子の世界では私たちが常識と思うことが起こらず、私たちからすると不思議なふるまいをします。 この二重スリットで確かめられた「粒と波の二重性」も量子の不思議の1つです。 この二重スリットの実験は、非常にわかりやすい形で量子の粒と波の性質の両方を見せてくれます。 現在でも多くの量子の研究者が実験で使っているテクニックの1つです。

量子の波を計算する

この実験では、光がスリットを通りスクリーンに届くまでの間は「波」のように広がって行きます。 この量子の波のことを「波動関数」と物理学者は呼びますが、この量子の波である波動関数がどのように時間とともに広がっていくか、というのを表した式こそがシュレーディンガーによって発見された、あの有名なシュレーディンガー方程式です。 この方程式が発見されたことで,不思議な量子がどのように時間とともにふるまうかが計算できるようになったのです。