2個以上の電子の重ね合わせ

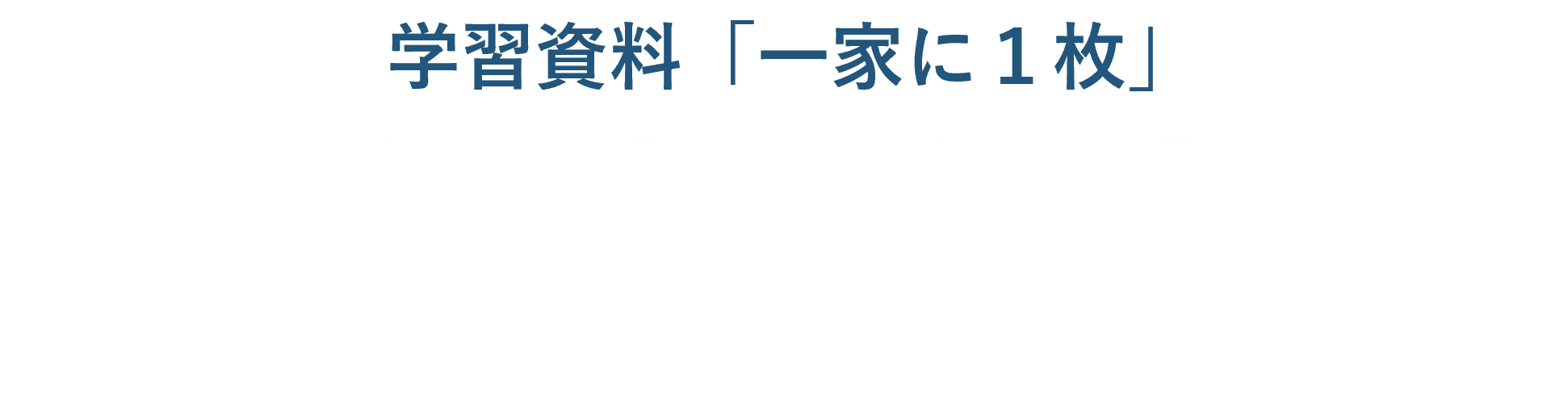

重ね合わせ状態は1つの量子についての性質でした。 少しおさらいすると、「50%上向き、50%下向き」の電子は測定されると50%の確率で上向きか下向きの電子になるというものでした。 この例は50%ずつなのでコインなげと基本的には同じで、表か裏になる確率は50%ずつです。

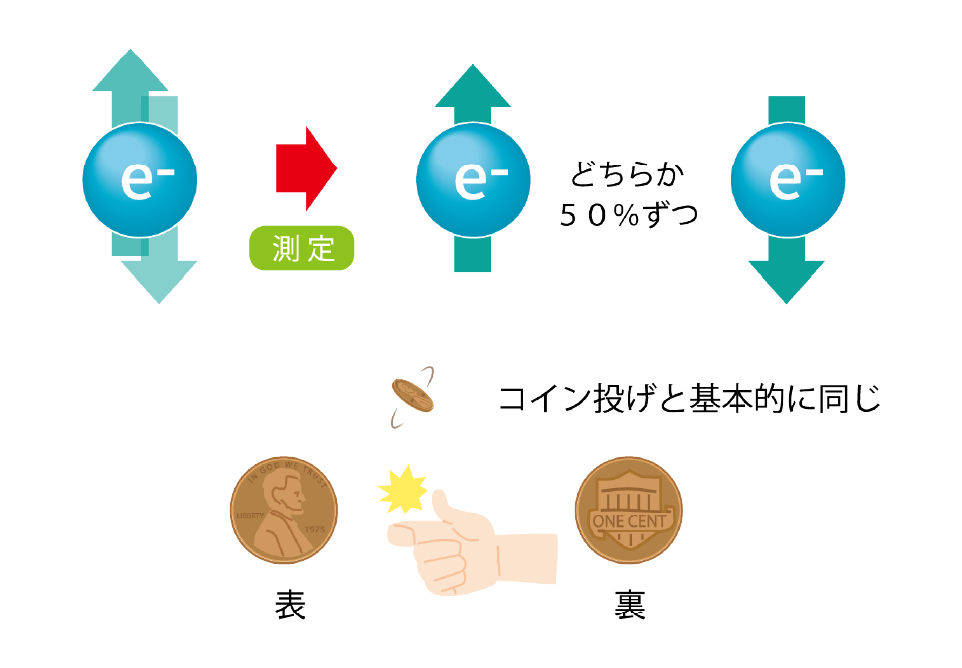

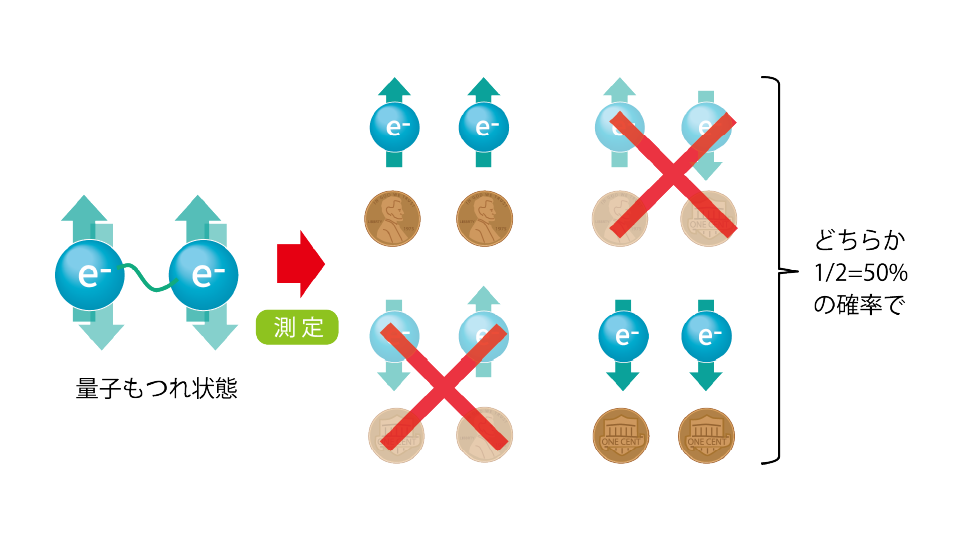

次に、同じ重ね合わせの電子を2個持ってきて測定をします。 すると図のような4パターンのどれかになります。 測定を繰り返すと、このパターンのどれかがランダムに出てきます。 どれになるかは1/4=25%の確率です。

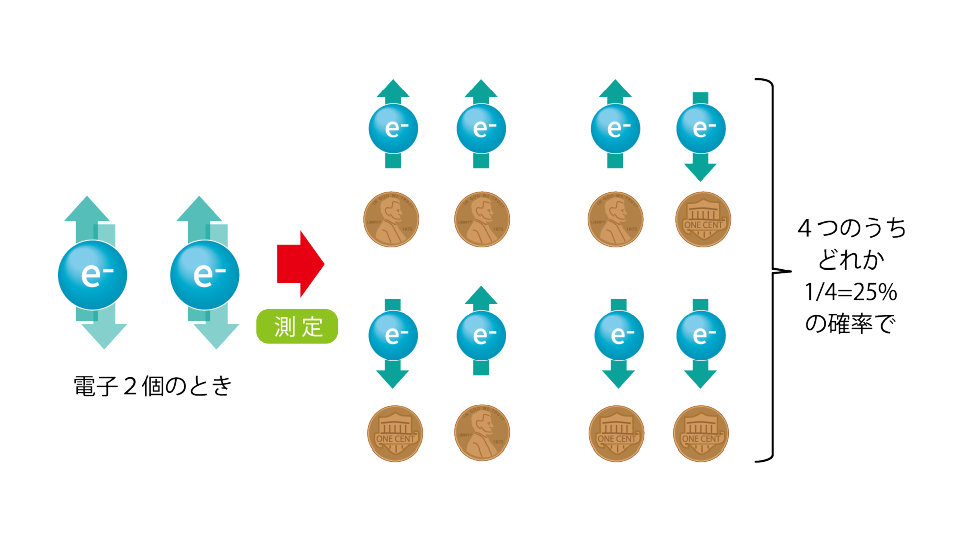

量子もつれ生成の量子操作

ここからが新しい量子の不思議の登場です。 先程のように2個の「50%上向き、50%下向き」の電子を用意して、この2つの電子に「量子もつれ生成」という量子操作を加えます。 するとどうでしょう、この2つの電子は運命共同体になってしまうのです。

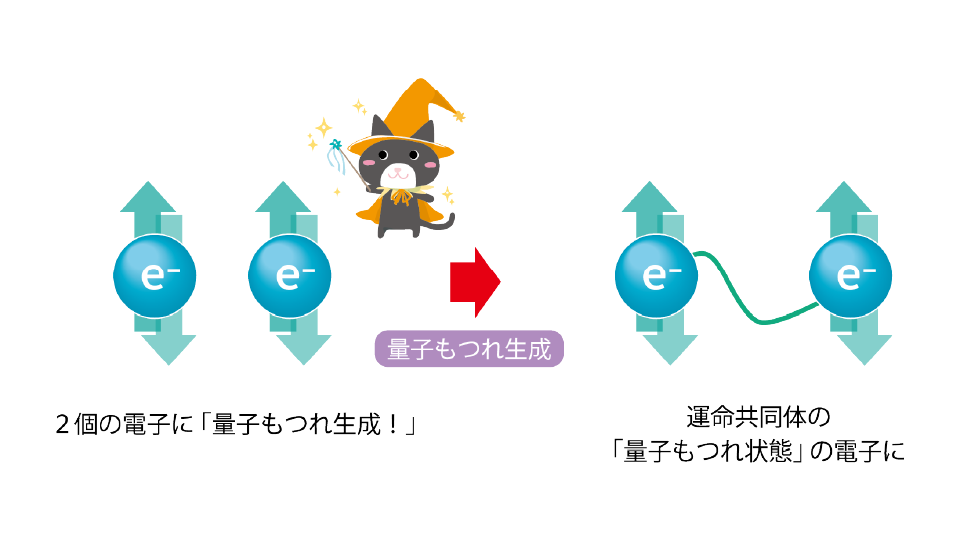

それがどう言う意味かは、測定をするとわかります。 この2つの電子の片方を測定してみると、先程のように半分が上向きで、半分が下向きで出てきます。 ですが、驚くことにもう片方の電子を測定すると必ず1つ目と同じ方向を向いて出てくるのです。 つまり、片方が上ならもう片方も必ず上、もしくは両方とも下という結果しか出てこないのです。 上を向くか下を向くかは50%の確率なのですが、2つの電子は揃って同じ方向を向く運命共同体です。 いくら離れていてもお互いのことがわかっているようにふるまう、不思議な量子の状態、これが量子もつれ状態です。

物理学者を悩ませた量子もつれ状態

量子もつれ状態はその不思議な関係性から数々の物理学者を悩ませました。

この考え方に納得がいかなかった代表の1人があのアルバート・アインシュタインです。

アインシュタインは1935年にEPRパラドックスという空想実験を用いたアイデアで、量子もつれ状態という考え方のおかしいところや量子力学自体の不完全さを指摘しました。

アインシュタインの鋭い指摘はさらに多くの議論を呼び、この問題は「結論がつかない問題」と考えられるようになりました。

1964年、ジョン・スチュワート・ベルの素晴らしいひらめきによって、新たな展開が生まれます。

彼はこの量子もつれ状態と量子力学の考え方が正しいか検証できるという「ベルの不等式」というアイデアを発表したのです。これに基づいて多くの実験が行われ、今では量子もつれ状態も量子力学も正しいことが証明されています。

これらの実験に対して、2022年アラン・アスペ(フランス)、ジョン・クラウザー(アメリカ)、アントン・ツァイリンガー(オーストリア)の3氏にノーベル物理学賞が贈られています。