― 小さな磁石、スピン ―

離れた位置に力を与える磁場を作り出す磁石。1つの大きな磁石を半分にすると、2つの磁石ができます。どんどん磁石を小さくしていくと、最後にはなにが残るのでしょうか。磁場を作り出す最小の磁石について考えてみます。

離れた位置に力を与える磁場を作り出す磁石。1つの大きな磁石を半分にすると、2つの磁石ができます。どんどん磁石を小さくしていくと、最後にはなにが残るのでしょうか。磁場を作り出す最小の磁石について考えてみます。

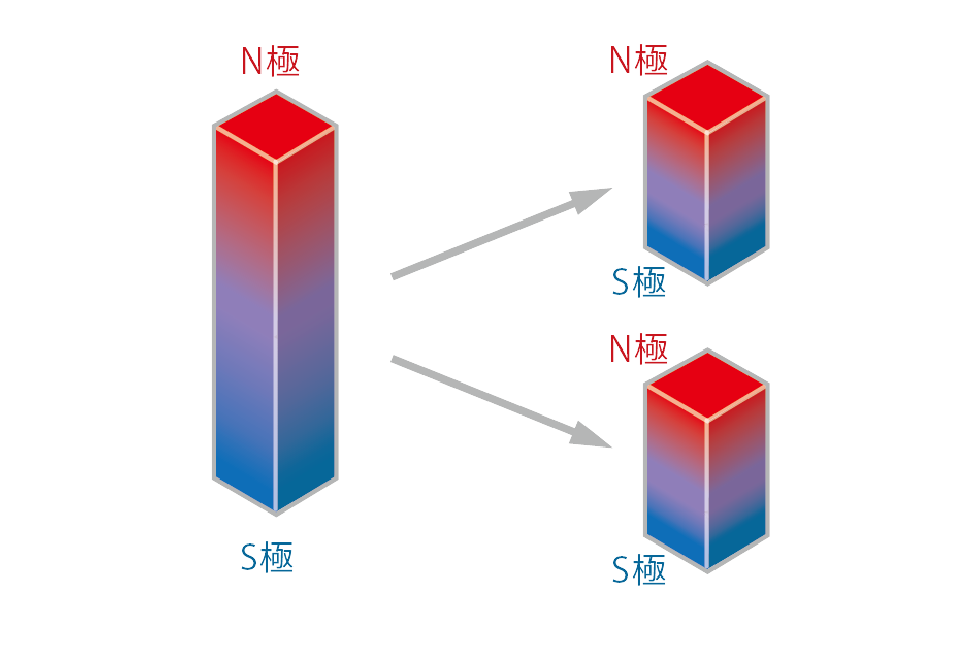

棒磁石には、NとSの2つの極があります。(そのおかげで、方位磁針は地球が作る磁場に沿った南北を向きます。)それでは、この棒磁石を図1のように2つに折ってみましょう。すると、N極だけ・S極だけの磁石にはならず、新たに2つの極をもつ磁石が2つできあがります。つまり、棒磁石の上半分がN極、下半分がS極という性質を持っているわけではなく、棒磁石は非常に小さなN極・S極を積み重ねてできたものであることがわかります。

この分割操作はどこまでできるのでしょうか。すべての物体は原子からなるので、原子にまで分解しても磁石としての性質は残るのでしょうか。答えはその通り、原子は磁石としての性質を持ちます。

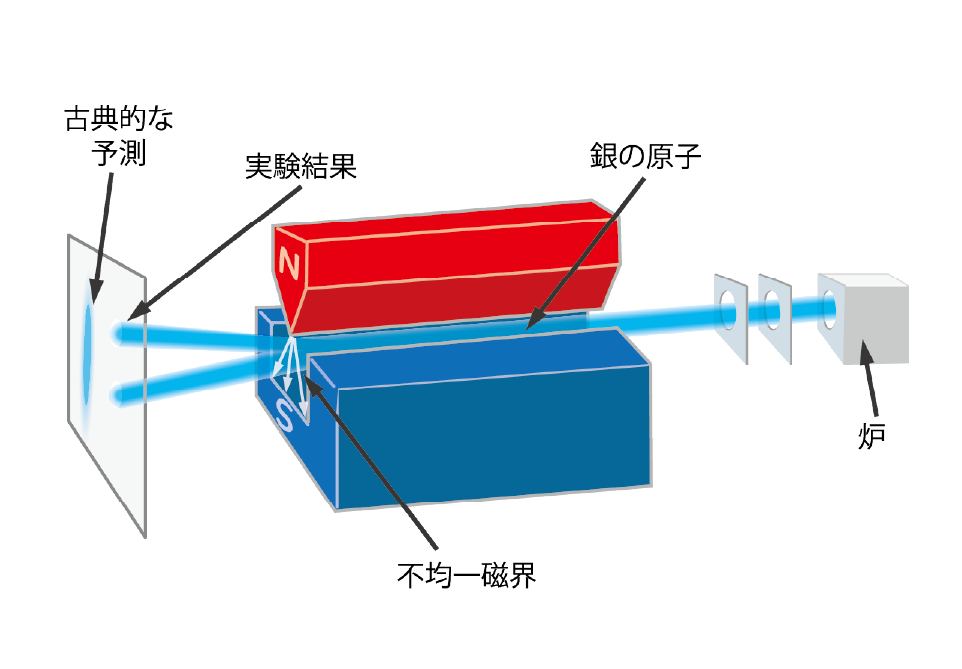

1922年、シュテルンとゲルラッハは、真空中で銀が入った炉を温めて、銀原子ビームを生成し、それに磁場をかけました。実験装置は図2の通りです。

銀原子ビームは磁場を感じ、その軌道が曲げられ、スクリーンで観測されます。このことから、銀原子が磁石としての性質をもっていることが確かめられました。しかしながら、この実験はそれだけにとどまらず、図2の左端のスクリーンに示されるように、磁場によって曲げられた軌道が離散的な2つの軌道を持つことを明らかにしました。炉からでた銀原子磁石の向きはランダムなはずですので、普通の磁石であれば、上下に向いたものも左右に向いたものもあって、図2の「古典的予測」と示されたように、連続的にさまざまな軌道になるはずです。つまり、この離散的な実験結果は、銀原子は確かに磁石としての振る舞いをするが、すべての銀原子の「磁石としての強さは等しく」、さらにまたその「N極とS極の向きは上向きか下向きの2通ししかない」ことを示しています。現在では、この性質は原子の中の電子に由来したものであることがわかっており、こうした電子の磁石としての性質を「スピン」と呼びます。

電子は、位置などの運動の自由度に加えて、内部自由度と呼ばれる量子状態を内部に持ちます。これは「スピン」と呼ばれ、上向きか下向きのどちらかの2つの状態だけを取ります。電子自身に特別な方向はありませんから、通常、上下方向は磁場の方向として定義します。このスピンは磁石としての性質があるため、磁場をかけると、磁場と反対方向に向いた状態のエネルギーが下がり、磁場の方向に向いた状態のエネルギーが上がります。磁場を使って制御することで、電子スピンの向きを制御することができます。この技術によって横に向いた電子は、上向きのスピンと下向きのスピンの重ね合わせ状態として表されます。そのため、重ね合わせ状態のコンテンツによって説明されているように、横に向いたスピンは50%の確率で上向きスピンであり、50%の確率で下向きスピンという、2つの向きのスピンの向きに同時になっている状態であるいうことができます。この性質により、前節のシュテルン・ゲルラッハの実験のような離散的な結果が説明されます。