身の回りにあふれる光の最小単位「光子」。そのユニークな特徴ゆえ、量子技術の「主役」として活躍します。

光の正体?

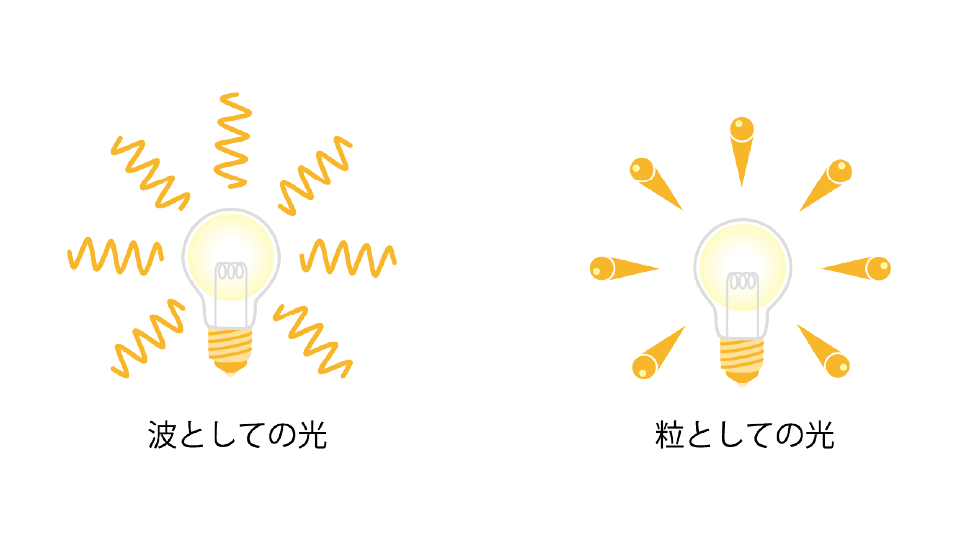

私たちの身の回りには、さまざまな「光」があります。太陽の光、蛍光灯の光、スマートフォンの画面の光。では、光の正体は一体何なのでしょう?光は何かの粒の集まりなのでしょうか?それとも音のように空間を伝わる波なのでしょうか?

光の正体は、歴史的にも長い間、科学者たちの間で議論が続いてきました。19世紀には、光が波の1種であることが分かっていました。例えばシャボン玉の膜が虹色に輝くのも、光が波だからこそ説明できる現象です。しかし、1905年にアインシュタインが「光は波でもあるが、粒でもある」と主張し、光の新しい側面が発見されました。この粒こそが「光子」です。この発見によってアインシュタインはノーベル物理学賞を受賞しました。

光子とは、光をどんどん弱めていったときに現れる、これ以上分割できない最小単位の粒です。例えば、100Wの蛍光灯からは、1秒間に10の20乗個という膨大な数の光子が放出されています。このように、光子は私たちの目では直接認識できないほど小さな存在ですが、現代では1個の光子を人間が作ったり測ったりできるほどに技術が進歩しています。

光子はユニークな量子

光子は、原子や電子と並んで、世界を構成する基本的な粒である「量子」の1つです。ただ、光子には他の量子にはないユニークな特徴があり、それが量子技術での活躍につながっています。

光子の特徴の1つは、1秒間に地球を7周半するという驚異的なスピードです。この速さのおかげで、光子は遠く離れた場所の間で情報をやりとりするのが得意です。現代のインターネットでも、光ファイバーを使って光の信号を送ることで、メールや動画を素早くやりとりしています。さらに、光子を使えば、新しい情報通信の可能性が広がると期待されています。

もう1つの特徴は、光子が「壊れにくい量子」であることです。量子は一般的に周りの量子にぶつかるとすぐに影響を受けて気が変わってしまう繊細な性格の持ち主です。そのため、人間が量子を操って技術に応用するには、周りの邪魔者たちを取り除き、大事に守りながら扱う必要があります。たとえば、真空の容器に閉じ込めたり、絶対零度に近い極寒の環境を用意したりするなど、特別な装置が必要になります。一方で、光子は周りの影響を受けにくい「我が道を行く」タイプ。たとえば、光は空気中をほとんど弱まることなく、まっすぐ遠くまで届きますよね。これこそ、光子が日常的な環境でも壊れにくい「タフな性格」を持っている証拠です。このおかげで、光子は特別な装置がなくても扱いやすく、量子技術への応用にうってつけなのです。

光子は量子技術の「主役」

光子は扱いやすい量子であるため、量子技術が誕生する以前から、量子の基本的な性質を調べる実験に広く用いられてきました。特に、「量子もつれ」と呼ばれる量子特有の現象を確かめる実験では、光子が重要な役割を果たしました。1970~80年代に行われたこれらの実験は、その後の量子技術の発展に大きく寄与し、2022年のノーベル物理学賞につながっています。

さらに、1980年代中ごろからは、光子を利用した量子暗号、量子インターネット、量子コンピュータ、量子センサといった技術の研究が進み、光子は現在も量子技術の中心的存在として活躍しています。また、光子は量子デバイス同士をつなぎ、連携を支える「仲介役」としても最適です。このように、光子は扱いやすさと多才さを併せ持つため、量子技術の「主役」と呼ぶにふさわしい存在と言えるでしょう。