たくさんの量子のふるまいを現在のコンピュータでシミュレーションするのは難しい。量子の性質そのものを利用するマシンで量子系のシミュレーションを行うのが量子シミュレーションです。

シミュレーションとは?

ある現象のふるまいを、単純化した模型やコンピュータプログラムなどを用いて「模倣して」予測することをシミュレーションと言います(英語のsimulateという語は「模倣する」という意味です)。

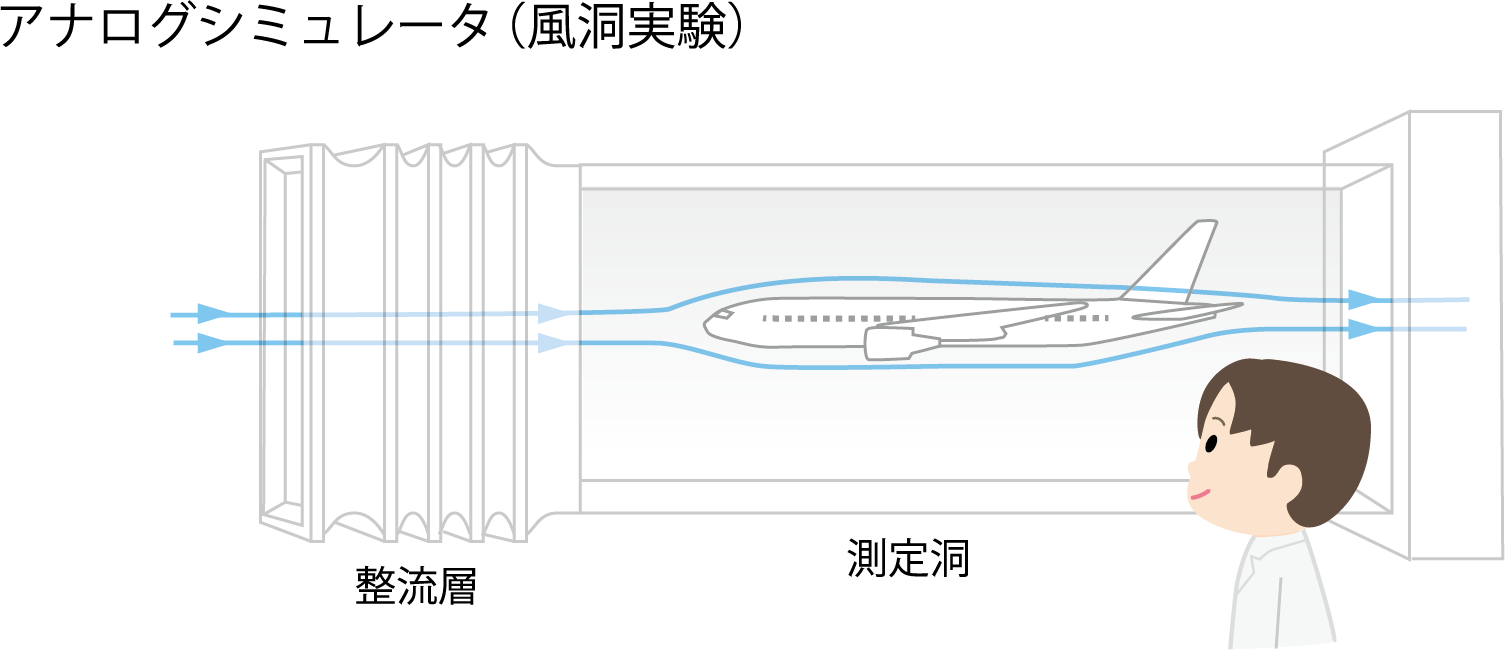

現在では、シミュレーションと言えばコンピュータを使った「数値シミュレーション」を指すことがほとんどですが、例えば、スパコンのような大規模なコンピュータが実用化される以前に、飛行機や車の設計で使われていた「風洞実験」(図1)もシミュレーションの1種です。

コンピュータ上の仮想的なシミュレーションと、風洞実験のような実際の(現実に存在する)模型を使ったシミュレーションを区別したい場合は、

前者をデジタルシミュレーション、後者をアナログシミュレーションと呼ぶことがあります。

量子シミュレーション

さて、量子力学のルールで動いている「量子系」、例えば銅酸化物高温超伝導体のふるまいをシミュレーションするにはどうすれば良いでしょうか?もちろんある程度は現在のコンピュータでもシミュレーションできるのですが、少しサイズの大きな量子系になると現在のコンピュータではシミュレーションが困難になることが知られています。これは、「重ね合わせ」や「量子もつれ」といった量子力学の不思議な性質をとりこんで計算することがとても大変だからです。

1981年、アメリカの物理学者リチャード・ファインマンは、「コンピュータで物理をシミュレーションする」というタイトルの講演の中で、「自然(量子系)のシミュレーションをするなら量子力学を(そのまま)使ってシミュレーションすれば良い」というアイデアを提案しました。すなわち、現在の(古典的な)コンピュータで、重ね合わせや量子もつれといった量子の性質を計算することが難しいのであれば、シミュレーションに使う「マシン」自体も、重ね合わせや量子もつれといった量子の性質を使う「量子マシン」にしてしまえば良い、という考えです。このアイデアは現在、量子シミュレーションと呼ばれています。1981年当時はこのアイデアは現実的なものではありませんでしたが、量子を操作する量子技術の発展により、近年では量子シミュレーションが可能になってきました。

量子シミュレータの種類

量子シミュレーションに使うマシンのことを量子シミュレータと呼びます。

デジタル量子シミュレーションに使うマシンがいわゆる量子コンピュータです。

アナログ量子シミュレーションに使うマシン、すなわち量子の「風洞」のようなマシンがアナログ量子シミュレータです。

単純に「量子シミュレータ」と呼んでいる場合には、このアナログ量子シミュレータのことを指すことが多いです。

デジタルでもアナログでも量子シミュレータとして利用する量子系には高い制御性が求められます。

近年の量子制御技術の発展により、このような制御性の良い、言い換えれば「プログラム可能な」量子系が実現できるようになってきました。

量子シミュレータのプラットフォームとして利用可能な制御性の良い量子系は、量子コンピュータのプラットフォームともなりうるため、

量子シミュレーション技術の発展は量子コンピュータ技術の発展と密接に関わっています。

現在までに、冷却原子、イオン、光、超伝導量子ビットなどの物理系で、量子シミュレーションの実験が行われています。

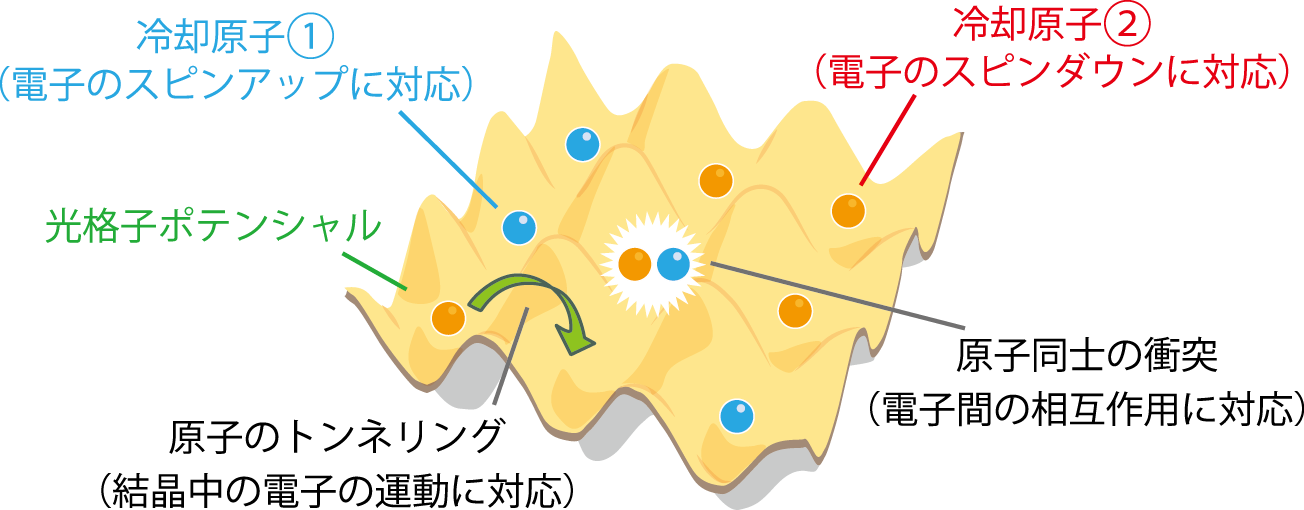

例えば、光格子中の冷却原子は、固体中の電子の量子シミュレータとして数多くの実験がなされています(図2)。

現在のコンピュータが大規模化・高速化するまでは、流体力学系のシミュレーションとして風洞実験も重要でした。

大規模な量子コンピュータが実用化されていない現状では、アナログ量子シミュレーションの研究も引き続き重要でしょう。

(光格子中の冷却原子系を用いた固体中の電子の量子シミュレーション)

(画像提供:大阪大学 中島秀太)