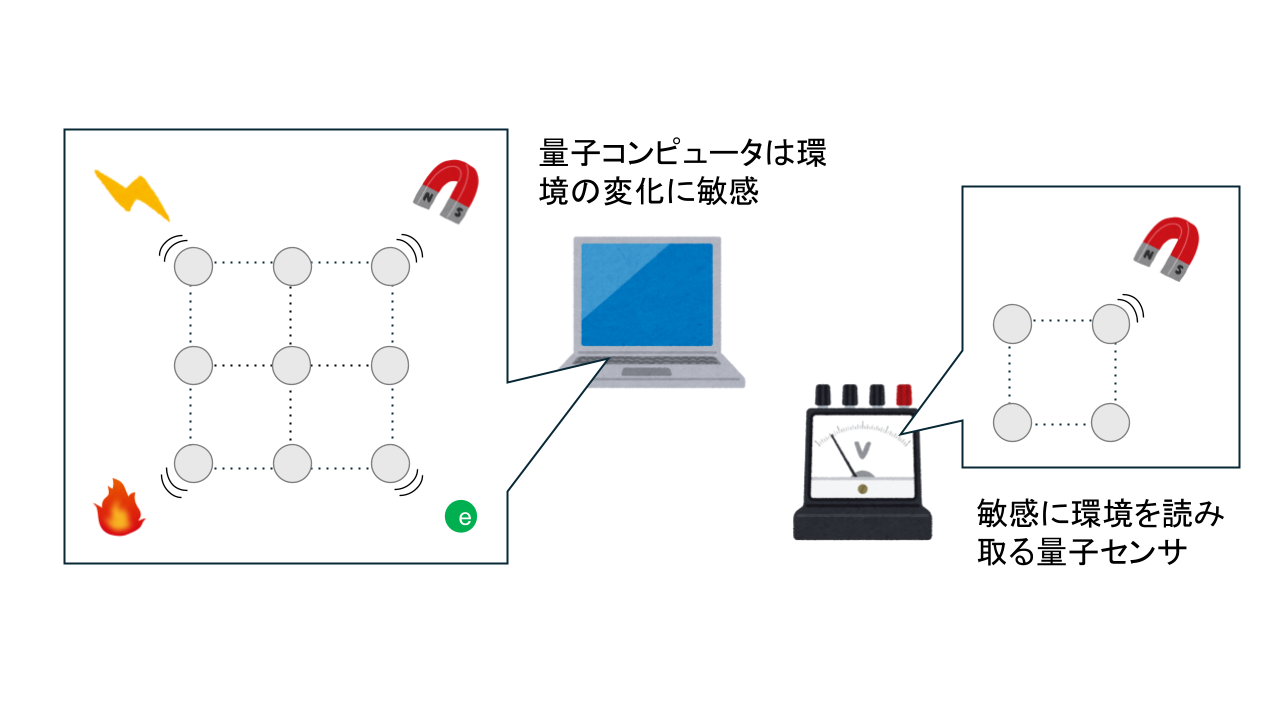

「量子」は環境の変化に敏感で、どんどん状態が変わっちゃったり壊れちゃったりするので、操ったり維持したりするのが大変...それを逆手にとって環境の変化に敏感なセンサーとして使おう!

量子センサとは

様々な量子現象を使って量子コンピュータを作ろうとしていますが、量子は温度の変化だったり、磁場がずれたり、邪魔ものの電子が少しでもあったり、想定していた環境から少しでもずれたりすると、意図していた重ね合わせ状態や量子もつれ状態からすぐにずれたり壊れたりします。 理想的な設計から寸分のくるいもないような環境を作りこむのは大変なため、量子コンピュータはなかなか上手く動いてくれません。そんな量子の環境の変化への敏感さを逆手にとって、環境を読み取るのが量子センサなのです(図)。

量子センサの種類と応用先

様々な量子を使った量子コンピュータの研究がありますが、それらのほとんどの量子で、量子センサとしての研究が進められています。 原子は、磁場の強さをセンシングしたり、加速度を読み取るなどの応用が進められています。 原子を格子状に並べた光格子時計を僅かな重力の違いを測るセンサとして使って、東京スカイツリーで高低差を計測する実験も行われました。 スピンは、ナノメートルスケールの構造を調べたり、細胞内の分析に用いられています。 光は、眼の診断や重力波の検出にも用いられようとしています。

量子もつれセンシング

量子センサでは、まず量子ビットを重ね合わせ状態にしてから、環境にさらした後に、どのような状態に変化したかを見て、環境がどうだったかを調べます。 複数の量子ビットがもつれた状態を使うことで、従来のセンシングや1量子ビットでの量子センシングよりも高い感度で環境をセンシング出来ることがわかっています。 これは量子コンピュータほどではないものの、複数の量子ビットをある程度精密に操る必要があるため、やはりかなり難しく、量子センシングの究極の目標となっています。