― 量子が拓く材料開発の世界 ―

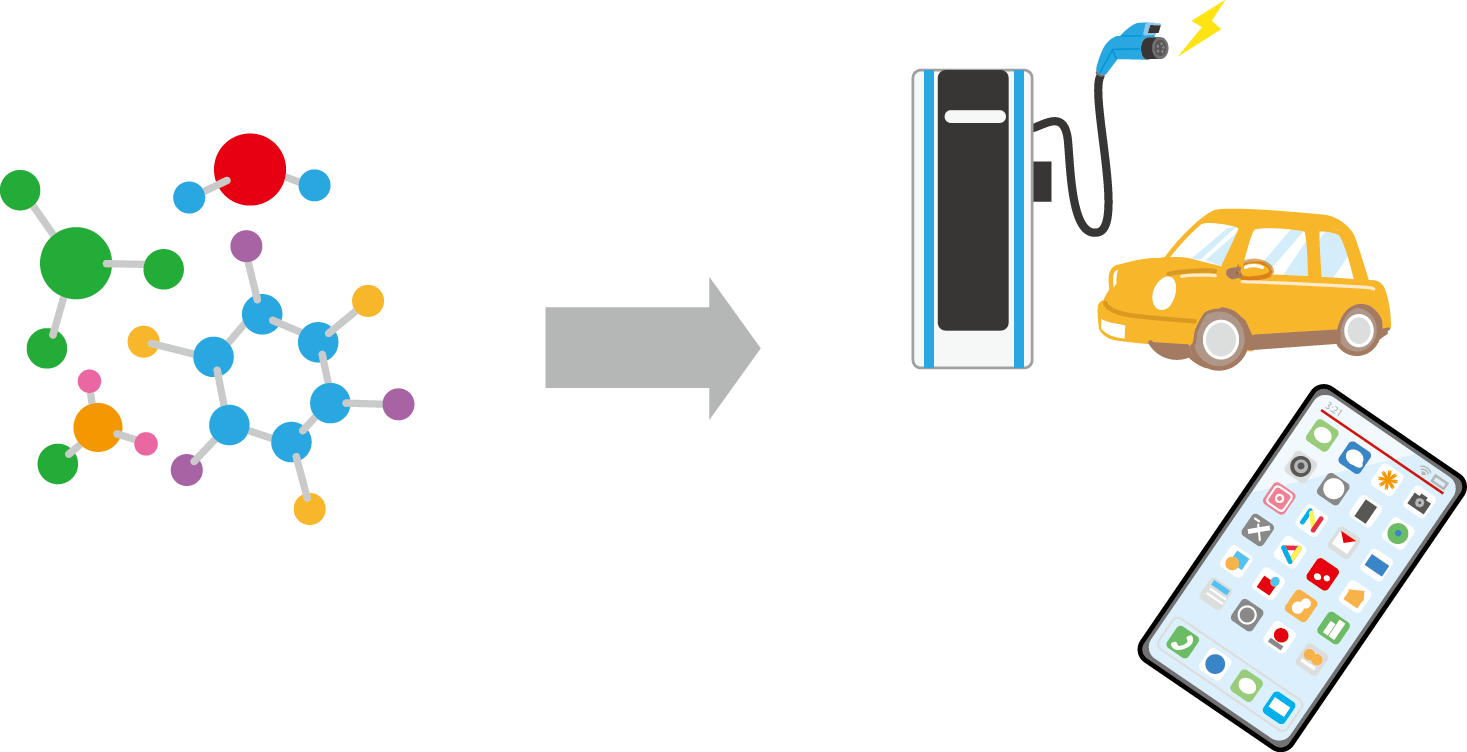

私たちの身の回りには、さまざまな材料や素材があふれています。 スマートフォン、電気自動車、建築物、衣類に至るまで、材料は私たちの生活を支えています。 こうした材料の根本をたどれば、分子や原子といった量子の世界に行き着きます。 最先端の材料開発では、この量子の世界を理解し、制御することが求められています。

私たちの身の回りには、さまざまな材料や素材があふれています。 スマートフォン、電気自動車、建築物、衣類に至るまで、材料は私たちの生活を支えています。 こうした材料の根本をたどれば、分子や原子といった量子の世界に行き着きます。 最先端の材料開発では、この量子の世界を理解し、制御することが求められています。

材料開発とは、特定の目的や用途に適した材料を作り出すための研究・技術のことを指します。例えば、スマートフォンのディスプレイには透明で丈夫なガラスが必要ですが、そのために強化ガラスの技術が開発されました。また、電気自動車のバッテリーには、長持ちしやすく充電の速度が速いといった材料が求められます。このように、私たちの生活を便利にする新しい技術の多くは、材料の進化と密接に関わっているのです。

材料開発では、「どんな性質を持たせたいか?」を考え、その性質を生み出すための構造や成分を決定します。従来は、実験を重ねながら少しずつ改良する手法が主流でしたが、最近ではコンピュータによる計算を駆使して、より効率的に新しい材料を設計するアプローチが進められています。

こうした材料・素材の性能は様々な要因によって決まっていますが、その根本的となるのは分子・原子およびそれに密接にかかわる電子、すなわち量子のふるまいです。

例えば、電気自動車のバッテリーのための材料開発を考えてみましょう。バッテリーに重要なプロセスには充電と放電があります。このとき大事になるのが、バッテリーの中で電子やイオン(電気を帯びた粒)がどのように動くかということです。充電をするときには、外部からエネルギーを与えて、電子やイオンを特定の場所に集めます。放電をするときには、その電子やイオンが別の場所に移動しながらエネルギーを取り出すのです。実は、こうした「どのくらいスムーズに電子やイオンが動けるか」は、バッテリーを作っている材料の中の原子同士の結びつきや、その周りを動く電子のふるまいに大きく左右されます。例えば、電子の動きが遅い材料では、充電や放電をするスピードが遅くなり、素早く充電できるバッテリーには向きません。一方、電子がスムーズに動く材料を使えば、短い時間で充電したり、長持ちするバッテリーを作ったりできる可能性が高まります。こうした電子のふるまいは、量子力学という分野で扱われる「とても小さな世界のルール」によって決まっています。材料を分子や原子のレベルで見たとき、この量子の世界でのふるまいをうまく利用することが、新しいバッテリー開発のカギになるのです。

材料を作る際には様々な原料から材料に至るまで化学反応を通じて物質を変換させて行きます。材料をつくるための反応の過程で特に重要な技術のひとつが「触媒」です。

触媒は化学反応を加速させる物質です。本来ならばなかなか起こらないような化学反応が、触媒をうまく活用することによって簡単に反応が進むようになります。たとえば、肥料などの原料として重要なアンモニアをつくる過程を考えてみましょう。アンモニア(NH3)は窒素と水素から構成されていますが、窒素(N2)と水素(H2)を集めてきてもなかなか反応は進みません。そこに鉄などからなる触媒を加えると途端に反応が加速され、アンモニアを得ることができるようになります。

触媒反応は我々の生活を支える材料・素材を作るだけではなく、環境に配慮したエネルギーや二酸化炭素(CO2)を素材の原料に変える上でも重要な技術として研究開発が進んでいます。例えば、日光などの光エネルギーをもとにして水素を合成するような触媒、温室効果ガスとして地球温暖化の原因ともなる二酸化炭素を様々な素材の原料へと変換する反応を加速するような触媒などです。

こうした触媒の働きを考える上では、反応にかかわる分子と触媒の間での反応を考える必要があります。ここでの分子のふるまいは量子の法則をうまく利用して、望む反応を引き起こす触媒を設計することができるのです。